行動通訊網路概述

2025-10-19 13:41:45

行動通訊技術演進總覽表

| 世代 | 名稱 | 全名 | 主要技術 | 傳輸方式 | 主要特色 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1G | Analog Cellular | 第一代行動通信系統 | AMPS(美國)、NMT(北歐)等 | 類比 (Analog) | 只能進行語音通話、品質差、無加密。 | 手機初始時代(1980s),每通話需專用頻道。 |

| 2G | GSM | Global System for Mobile Communications | TDMA、FDMA | 數位 (Digital) | 支援語音、簡訊 (SMS)、漫遊與基本資料傳輸。 | 首個全球化的行動標準。 |

| 2.5G | GPRS | General Packet Radio Service | 封包交換 (Packet Switching) | 混合(電路+封包) | 新增封包數據傳輸,實現初步行動上網。 | 可達約 56–114 kbps。 |

| 3G | UMTS | Universal Mobile Telecommunications System | WCDMA | 全封包 (Packet Switching) | 同時支援語音與高速資料(影像、網頁、串流)。 | 速率達 384 kbps–2 Mbps。 |

| 4G | LTE | Long Term Evolution | OFDMA、SC-FDMA | All-IP (全封包) | 高速行動網路、低延遲、支援 VoLTE。 | 實現寬頻化與智慧手機時代。 |

| 4G+ | LTE-A | LTE-Advanced | 載波聚合、MIMO、多天線 | All-IP (全封包) | 更高傳輸速率(上看 1 Gbps)、更佳頻譜效率。 | 為 5G 的過渡階段技術。 |

5G頻段特性

5G NR (New Radio)為 3GPP 制定的第五代無線接取標準(TS 38.300 系列),頻段分為 Sub-6GHz(中頻段)和 mmWave(>6GHz)。

| 類別 | 中頻段 (Mid Band) | 高頻段 (High Band / mmWave) |

|---|---|---|

| 頻段區間 | 2 GHz ~ 6 GHz | > 6 GHz(通常為毫米波 mmWave 頻段) |

| 代表頻段 | 3.3 ~ 4.2 GHz、4.4 ~ 5.0 GHz | 24.25 ~ 29.5 GHz、37 ~ 43.5 GHz |

| 主要支援特性 | eMBB、URLLC、mMTC | eMBB(主打高速) |

| 主要功能 | 訊號涵蓋 + 系統容量平衡 | 超高頻寬、超高速率 |

| 資料速率 | 百 Mbps ~ 1 Gbps | 可達 10 ~ 20 Gbps |

| 涵蓋範圍 | 中等(城市區域) | 最小(數十公尺至數百公尺) |

| 部屬時期 | 初期 ~ 中期 | 中期 ~ 晚期 |

| 部屬區域 | 人口密集區(市中心、商圈) | 特定地點(體育館、車站、機場) |

| 基站形式 | 大型基地台 + 街道小型基地台 (Small Cell) | 室內/街道級小型基地台 |

| 優點 | 傳輸速度與覆蓋兼顧 | 傳輸速率極高、延遲最低 |

| 缺點 | 成本中等、干擾需控管 | 穿透力弱、需高密度布建 |

5G 三大應用場景比較表

| 名稱 | 全名 | 中文名稱 | 主要特色 | 代表應用 | 技術重點 |

|---|---|---|---|---|---|

| eMBB | enhanced Mobile Broadband | 增強型行動寬頻 | 高速率、大頻寬、高用戶密度 | 4K/8K 串流影音、雲端遊戲、AR/VR、遠距教育 | 使用 中/高頻段,強調頻寬提升與用戶體驗 |

| URLLC | Ultra-Reliable and Low-Latency Communication | 超高可靠低延遲通訊 | 延遲極低(<1 毫秒)、可靠性極高(99.999%) | 自駕車、遠距手術、智慧工廠、電網控制 | 核心為低延遲協定設計、邊緣運算 (MEC)、網路切片 |

| mMTC | massive Machine-Type Communication | 大規模機器型通訊 | 支援大量裝置連接(百萬級/km²) | 智慧城市、智慧電錶、農業感測、環境監控 | 著重省電、長連接時間、廣覆蓋 |

5G 核心網路架構演進

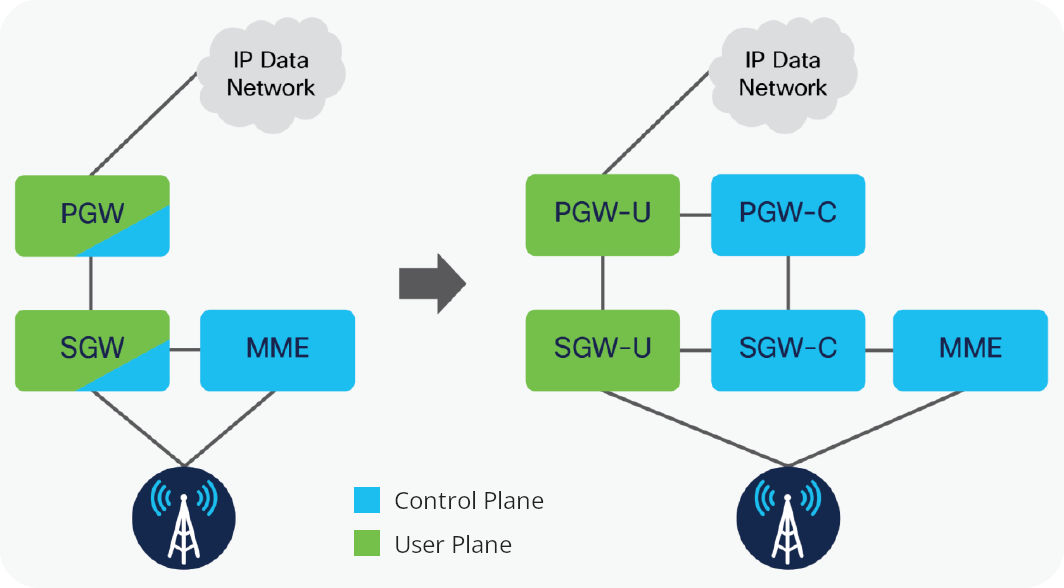

在 5G core network 中, 以 CUPS 技術將控制面(Control Plane)與使用者面(User Plane)切割,控制信令集中於核心,資料傳輸則就近於邊緣處理,提升速度與靈活性。

| 技術名稱 | 全名 | 中文名稱 | 核心概念 | 主要優點 | 實際應用 |

|---|---|---|---|---|---|

| SBA | Service-Based Architecture | 服務化架構 | 將核心網路功能以服務形式(Service) 模組化與 API 化,透過 HTTP/REST 介面彼此通訊。 | 網路功能軟體化、可虛擬化部署、開發敏捷性高。 | 提供快速擴展與更新,例如 AMF、SMF、UPF 可獨立升級。 |

| CUPS | Control and User Plane Separation | 控制面與使用者面分離 | 將控制面 (Control Plane) 與使用者面 (User Plane) 拆開部署。 | 支援分散式部署(中央與邊緣資料中心)、減少延遲。 | 可在邊緣部署 UPF,加速自駕車、AR/VR 等低延遲服務。 |

| Network Slicing | — | 網路切片 | 將一個實體網路切成多個虛擬、獨立的子網 (Slice)。 | 根據應用需求客製化 QoS、延遲、頻寬等參數。 | 不同切片支援不同服務,如 eMBB、URLLC、mMTC。 |

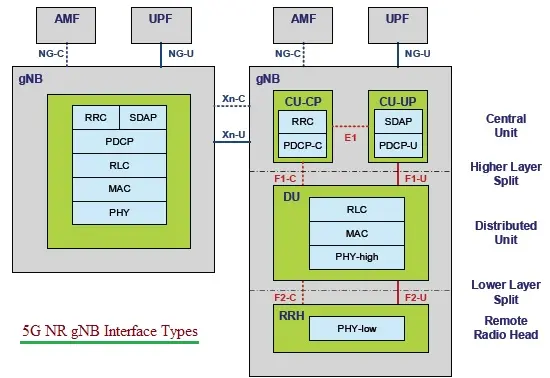

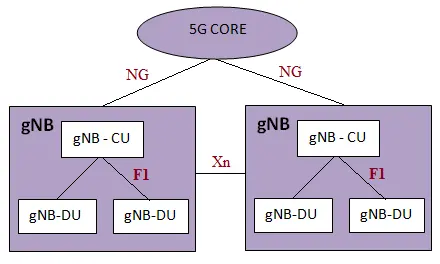

5G NR gNB 架構與介面整理

gNB 的分層架構

| 模組 | 全名 | 主要功能 | 對應層級 |

|---|---|---|---|

| CU(Central Unit) | Centralized Unit | 控制面與高層資料處理,例如 RRC、SDAP、PDCP。 | 核心層 (Central Unit) |

| DU(Distributed Unit) | Distributed Unit | 負責無線資源控制與資料鏈路層功能,如 RLC、MAC、PHY-high。 | 分散層 (Edge / Access) |

| RRH(Remote Radio Head) | Remote Radio Head | 處理射頻層 (PHY-low),與天線模組連接。 | 實體層 (Radio) |

主要協定層 (Protocol Stack)

| 協定層 | 功能 |

|---|---|

| RRC (Radio Resource Control) | 負責連線管理、無線資源分配、移動控制。 |

| SDAP (Service Data Adaptation Protocol) | 將 QoS 流映射到 PDCP。 |

| PDCP (Packet Data Convergence Protocol) | 處理加密、完整性保護、壓縮。 |

| RLC (Radio Link Control) | 分段/重組封包、錯誤更正。 |

| MAC (Medium Access Control) | 排程與通道多工。 |

| PHY (Physical Layer) | 實際無線訊號調變、編碼、傳輸。 |

5G gNB 介面對應與功能

| 介面名稱 | 方向 | 功能說明 |

|---|---|---|

| NG-C / NG-U | gNB ↔ 5G Core(AMF / UPF) | 與核心網連線:NG-C 為控制面、NG-U 為使用者面。 |

| Xn-C / Xn-U | gNB ↔ gNB | 基地台之間的控制與資料通訊(Xn介面取代 4G 的 X2)。 |

| E1 | CU-CP ↔ CU-UP | 在中央單元內部分離控制與使用者面。 |

| F1-C / F1-U | CU ↔ DU | 控制與資料分流介面,實現高層功能分離。 |

| F2-C / F2-U | DU ↔ RRH | 進一步的低層分離,負責射頻與訊號傳輸。 |

4g 如何過渡到 5g?

目前大多使用者仍然維持使用 4g,要如何兼顧兩種設備的使用者呢? 其實在 4G 與 5G 過渡階段,ng-eNB 讓 4G LTE 手機仍能透過 5G 核心網使用部分 5G 服務;而 gNB 則是完整支援 5G NR 空中介面與模組化架構(CU/DU/RU 拆分)的新一代基地台,具備更高頻寬、低延遲與彈性部署能力。

| 項目 | ng-eNB | gNB |

|---|---|---|

| 全名 | Next Generation eNodeB | Next Generation NodeB |

| 用途 | 讓使用 4G LTE 無線介面的裝置(UE)能連接到 5G 核心網 (5G Core) | 讓使用 5G NR(New Radio) 介面的裝置連接到 5G 核心網 |

| 連線介面 | LTE 空中介面(E-UTRA) | 5G NR 空中介面 |

| 對接核心網 | 透過 NG 介面 連接 5G Core (NG-C, NG-U) | 同樣透過 NG 介面連接 5G Core |

| 設計目的 | 為 4G 區域提供 5G Core 接入,作為 4G-5G 過渡階段使用 | 完整支援 5G 無線技術,為 5G 網路主要基地台 |

| 架構組成 | 類似傳統 eNB(單一節點) | 拆分為三個功能模組: • CU(Central Unit):控制與管理 • DU(Distributed Unit):實體層與 MAC 處理 • RU(Radio Unit):射頻收發 |

| 內部介面 | — | F1 介面:連接 CU 與 DU Xn 介面:gNB 間交換控制與資料 |

| 功能特性 | 提供 E-UTRAN 控制與資料平面終止點 | 提供 5G NR 控制與資料平面終止點,支援軟體化與彈性部署 |

| 應用時期 | 5G 初期部署(過渡型網路) | 5G 主流與長期部署架構 |

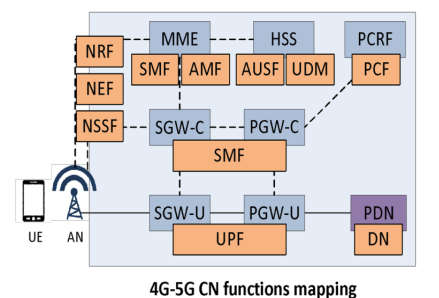

4G EPC vs 5G Core 功能拆分與演進對照表

到了 5G,gNB(Next Generation NodeB) 取代 eNB,支援更靈活的虛擬化與邊緣部署,提升傳輸效率與網路彈性。

| 4G EPC 元件 | 5G Core 對應功能 | 主要職責 | 說明 |

|---|---|---|---|

| MME (Mobility Management Entity) | AMF (Access and Mobility Management Function) | 控制面 | 管理 UE 的註冊、移動、連線與安全控制。MME 在 5G 中拆分出 AMF 與部分 SMF 職能。 |

| SGW-C (Serving Gateway – Control Plane) + PGW-C (PDN Gateway – Control Plane) | SMF (Session Management Function) | 控制面 | 管理 PDU Session 建立、IP 配置與 QoS,取代原本 4G 的閘道控制功能。 |

| SGW-U (Serving Gateway – User Plane) + PGW-U (PDN Gateway – User Plane) | UPF (User Plane Function) | 使用者面 | 處理用戶資料封包轉送、封包檢查與流量導向。UPF 可在邊緣節點部署,實現低延遲。 |

| HSS (Home Subscriber Server) | UDM (Unified Data Management) + AUSF (Authentication Server Function) | 控制面 | HSS 在 5G 被拆分為: • UDM:管理用戶訂閱資料 • AUSF:處理使用者認證與安全程序。 |

| PCRF (Policy and Charging Rules Function) | PCF (Policy Control Function) | 控制面 | 制定 QoS 與流量政策,並與 SMF、AMF 協作。是 PCRF 在 SBA 架構下的延伸。 |

| — (4G 無對應) | NRF (NF Repository Function) | 控制面 | 管理並註冊所有 5G 網路功能 (NF) 的 API 資訊,支援動態發現與服務互通。 |

| — (4G 無對應) | NSSF (Network Slice Selection Function) | 控制面 | 根據服務類型(eMBB、URLLC、mMTC)選擇合適的網路切片。 |

| — (4G 無對應) | NEF (Network Exposure Function) | 控制面 | 提供對外 API 介面,使第三方服務可安全使用 5G 網路能力(例如 QoS、位置資訊)。 |

| PDN / DN (Public Data Network) | DN (Data Network) | 使用者面 | 實際的外部資料網路(如網際網路、企業雲端、應用伺服器)。 |