Cloud Concepts & Technologies intro - 2

2025-10-13 17:35:32

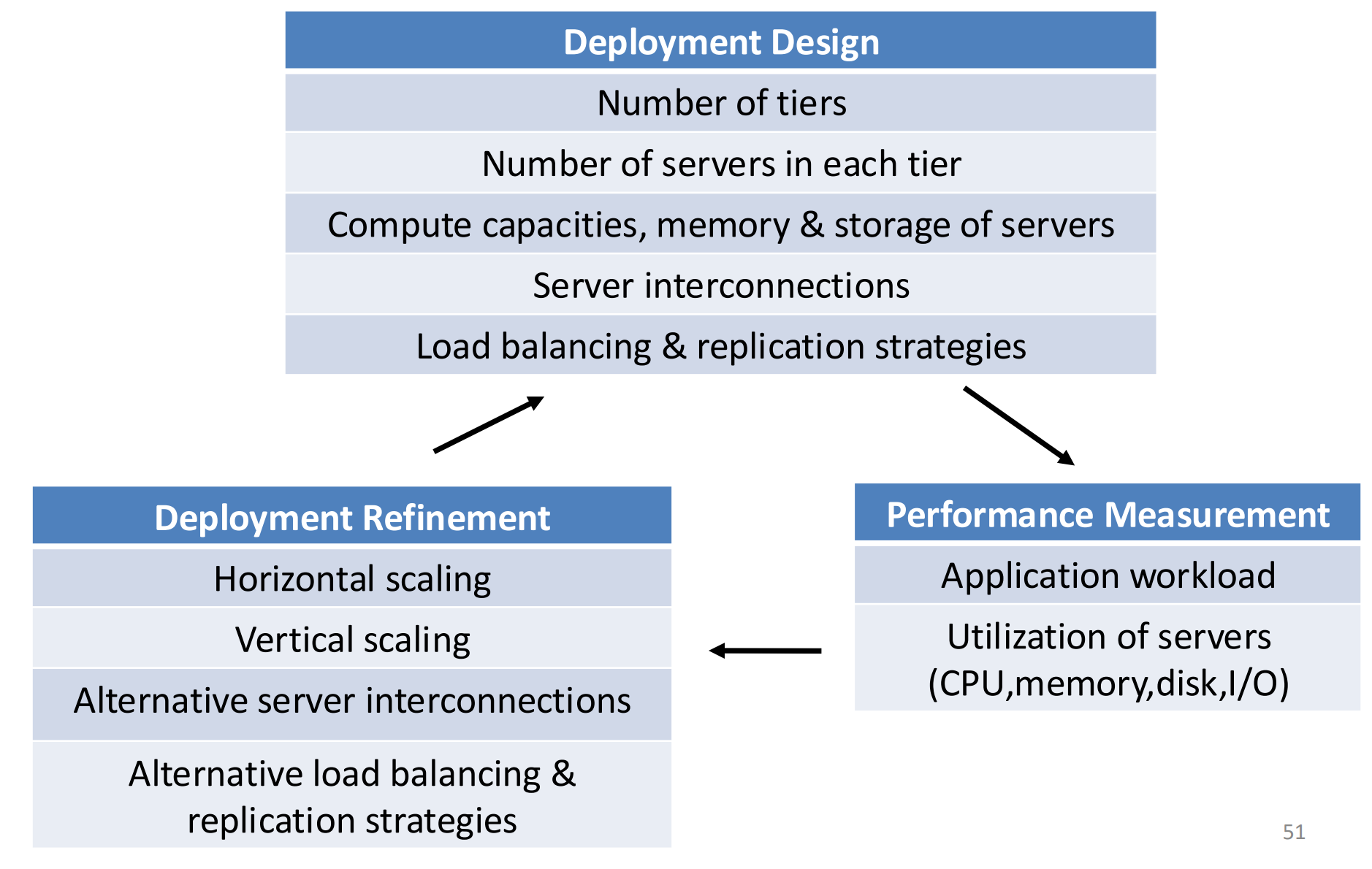

Cloud Application Deployment Lifecycle

1. Deployment Design

- 應用程式的部署(Application Deployment)是依照部署設定(deployment configuration)中指定的多層架構(tiers)來建立的。

- 部署的過程是根據設定檔中規範的內容,配置雲端資源(provisioning cloud resources)以建立整體架構。

- 此過程包含:啟動伺服器實例(server instances)、設定伺服器環境,以及在這些伺服器上部署應用程式的各個層級(如前端、後端、資料庫層等)。

2. Performance Evaluation

- 驗證應用程式在部署後是否符合效能需求(performance requirements)。

- 監控應用程式的工作負載(workload)。

- 測量回應時間(response time)與吞吐量(throughput)。

- 監控伺服器資源使用情況,包括 CPU、記憶體、磁碟、I/O 等指標。

3. Deployment Refinement

在評估應用程式效能之後,會調整部署(deployment refinement)以滿足效能需求。

可採用的方式包括:

- 垂直擴展(Vertical Scaling / Scaling Up):提升單一伺服器的硬體資源,如增加 CPU、記憶體或儲存容量。

- 水平擴展(Horizontal Scaling / Scaling Out):增加更多伺服器節點,以分散負載並提升處理能力。

- 替代性的伺服器互連方式(Alternative Server Interconnections):改善伺服器之間的連線架構與通訊效率。

- 替代性的負載平衡策略(Alternative Load Balancing):調整或更換負載平衡演算法以優化流量分配。

- 複寫策略(Replication Strategies):透過資料或服務的複寫提升可靠性與容錯能力。

Replication

- 在雲端中建立並維護多份資料副本(replicas)。

- 當主要資料來源(primary location)發生資料遺失時,組織仍可透過次要資料來源(secondary data sources)持續運行應用程式,確保業務不中斷。

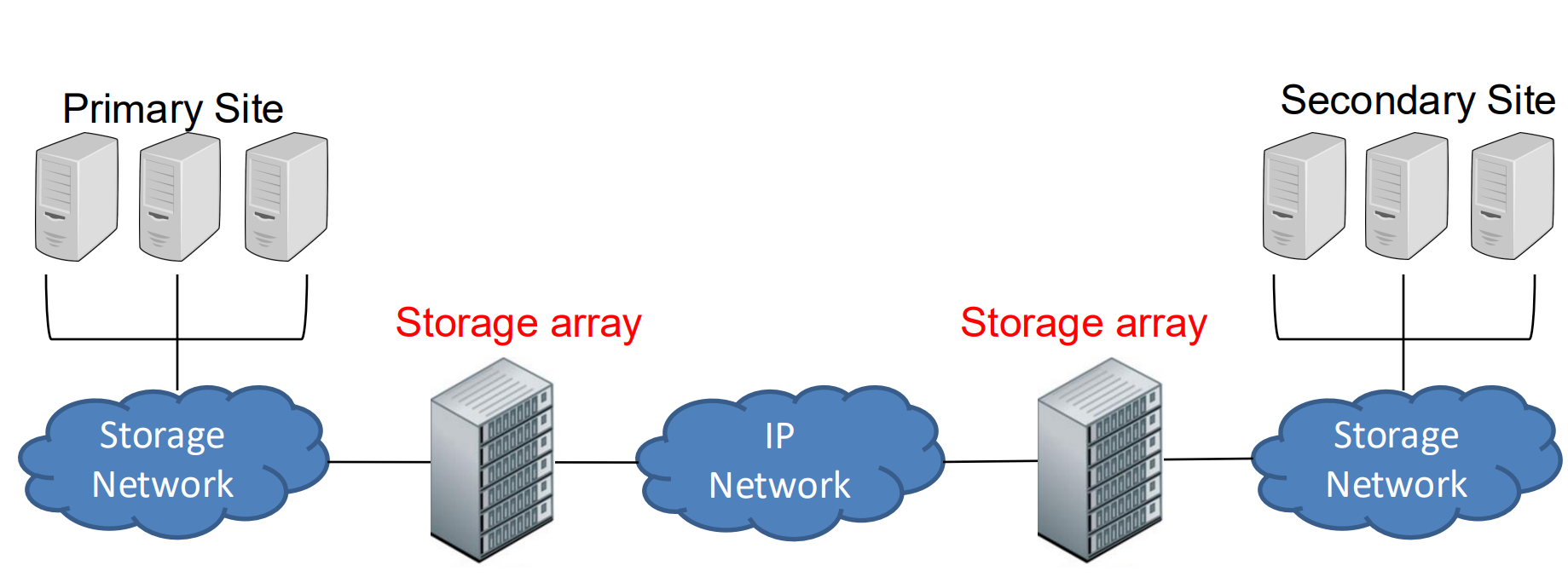

Array-based Replication

- 將資料自動從本地儲存陣列複製到遠端儲存陣列。

- 通常會使用 NAS(Network Attached Storage,網路附加儲存) 或 SAN(Storage Area Network,儲存區域網路) 來進行資料複寫。

- 優點(Advantages):

- 系統更穩定可靠(robust)。

- 部署時需要較少的協調工作。

- 複寫工作由儲存設備負責,可減輕伺服器負擔。

- 缺點(Disadvantages):

- 需要同質性儲存環境:來源與目標儲存陣列必須為相同或相容的設備。

- 建置成本高,實施費用較昂貴。

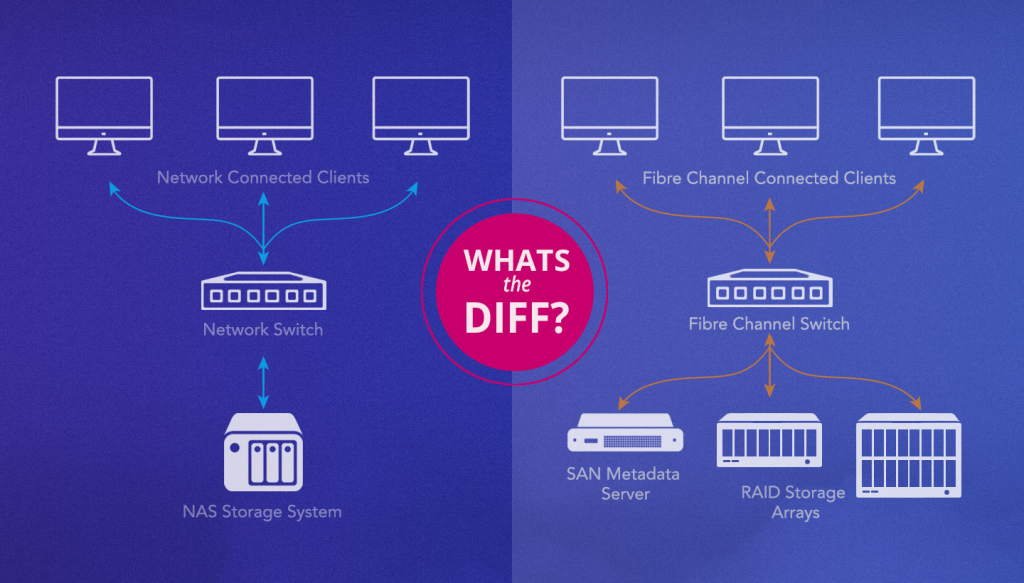

NAS vs. SAN

| 類型 | 全名 | 定義與用途 | 特點 | 優勢重點 |

|---|---|---|---|---|

| NAS | Network Attached Storage(網路附加儲存) | 具備大容量儲存能力的裝置或裝置群組,提供以檔案為基礎(file-based)的資料儲存服務給網路上的其他設備。 | - 具備圖形化管理介面或網頁入口(如 QNAP Hybrid Backup Sync、Synology Hyper Backup)。 - 易於操作與管理。 |

使用者友善的檔案共享解決方案。 |

| SAN | Storage Area Network(儲存區域網路) | 為高效能與關鍵任務應用(mission-critical applications)所設計的系統。 | - 將多個儲存設備(如磁碟陣列、磁帶櫃)連接至專用網路,與 LAN 隔離。 - 儲存流量與一般網路流量分離。 |

提供最佳化的效能與資料可用性。 |

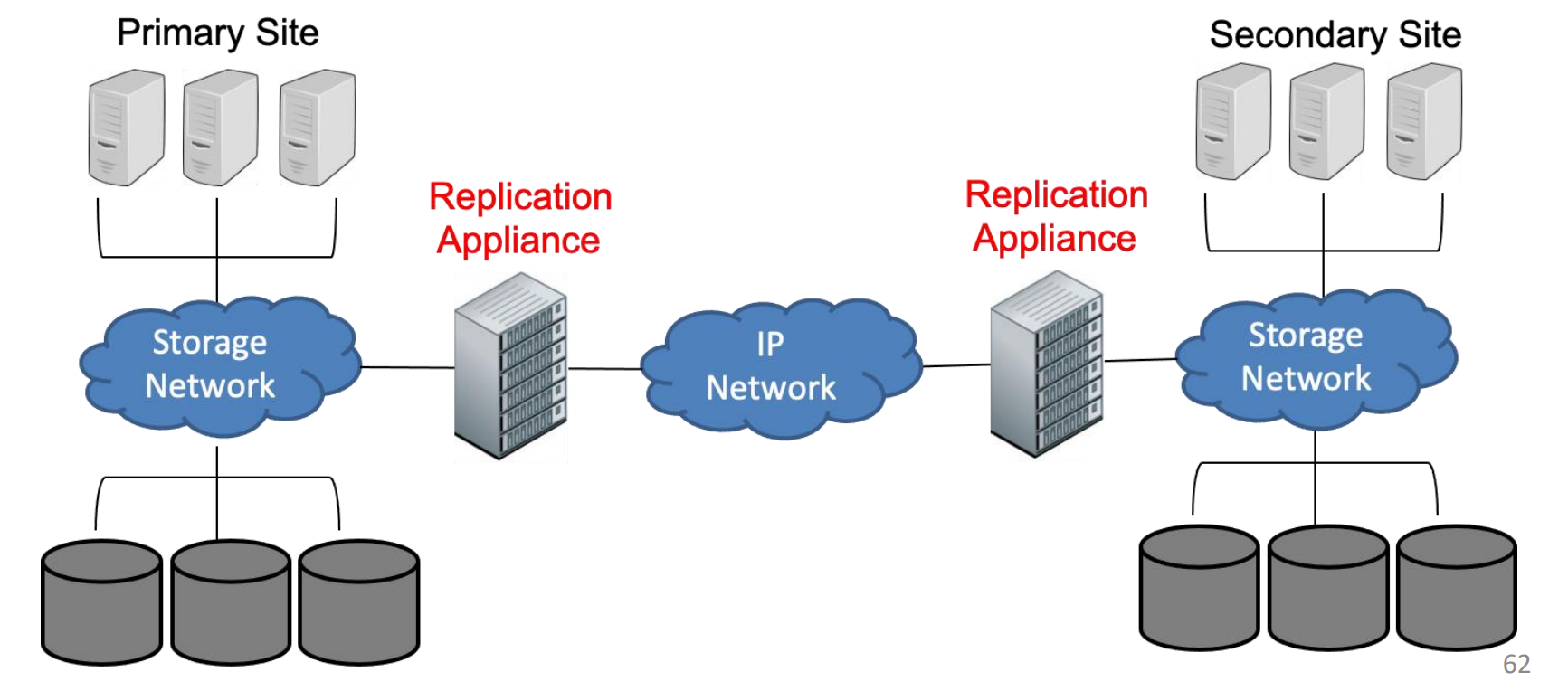

Network-based Replication

- 使用一個部署在網路上的專用設備(appliance),用來攔截主機與儲存陣列之間傳送的封包。

- 被攔截的封包會被複製(replicate)到次要位置以進行資料備援。

- 優點

- 適用於大型且異質性(heterogeneous)的儲存與伺服器環境。

- 支援任何作業系統平台與任何儲存陣列。

- 運作時獨立於伺服器與儲存設備之外,不會干擾原系統。

- 可在多廠牌產品之間進行資料複寫。

- 缺點

- 初期建置成本高,因為需要專用硬體(proprietary hardware),且後續仍有維運成本。

- 必須實作儲存區域網路(SAN)才能運行。

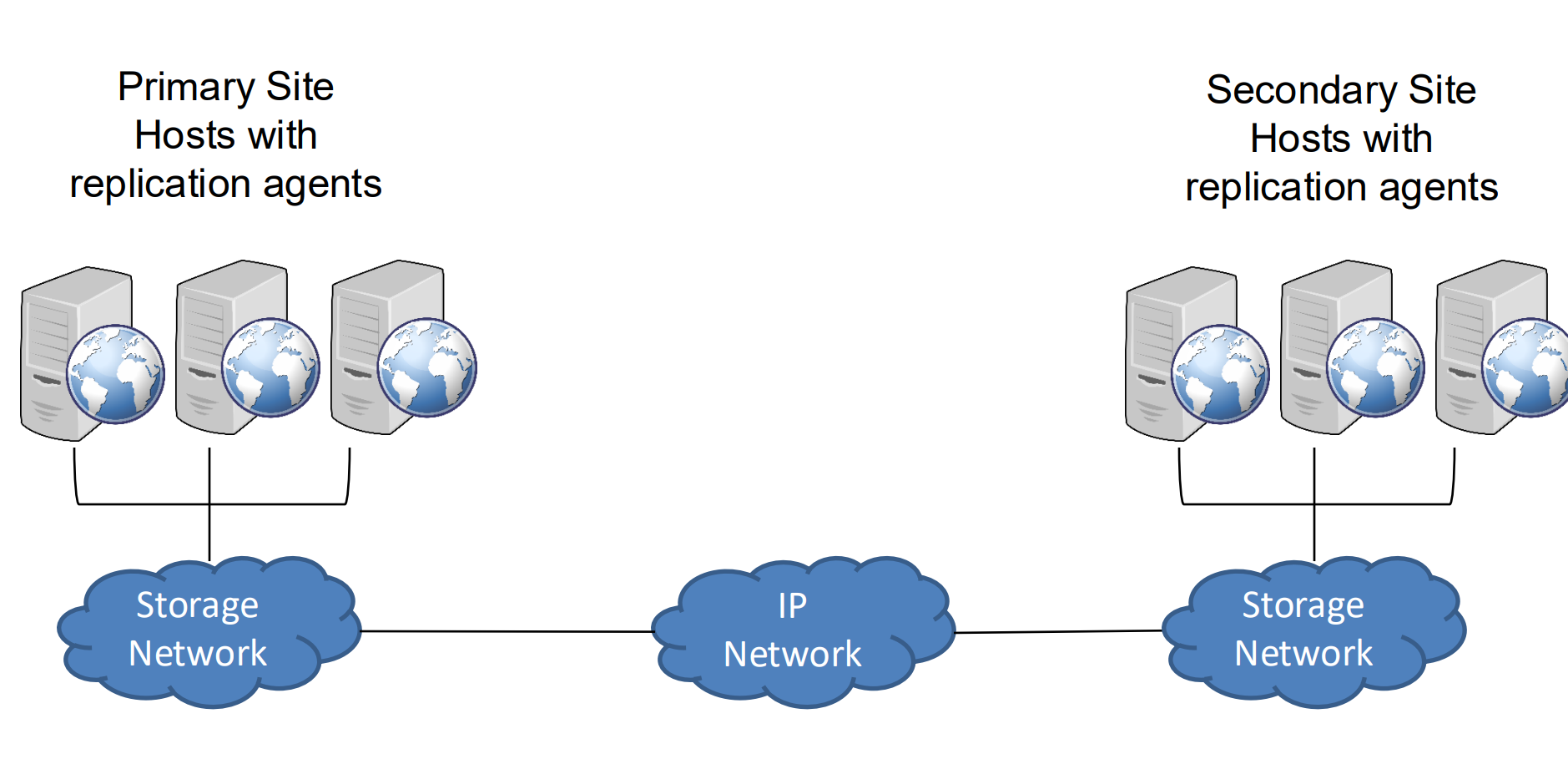

Host-based Replication

- 在標準伺服器上運行,透過軟體將資料從本地端傳輸到遠端位置。

- 主機本身扮演複寫控制機制(replication control mechanism)的角色。

- 每台主機上都會安裝一個代理程式(agent),彼此之間進行通訊與同步。

- 主機層級複寫可用於即時(real-time)複製整個虛擬機(VM)。

- 通常分為

- 區塊層複寫(Block-based replication)

- 需要本地與遠端伺服器上具有相同大小的專用磁碟區(dedicated volumes)

- 檔案層複寫(File-based replication)

- 管理者可以選擇要複寫的特定檔案或資料夾。

- 所需儲存空間較區塊層複寫少。

- 區塊層複寫(Block-based replication)

- 優點

- 彈性高:可利用現有的 IP 網路。

- 可客製化:可依需求選擇要複寫的資料。

- 可排程傳輸:能設定傳輸時間並限制頻寬使用。

- 多元儲存支援:可在兩端使用不同類型的儲存設備組合。

- 缺點

- 若無集中管理介面,大量伺服器環境難以維護。

- 複寫過程會佔用主機資源(CPU、I/O 等)。

- 兩端儲存設備皆需保持啟動狀態,因此需額外購置硬體與作業系統。

- 並非所有應用程式都支援此類複寫。

- 可能受病毒或應用程式錯誤影響。

| 特性 | 陣列層級複寫(Array-based Replication) | 網路層級複寫(Network-based Replication) | 主機層級複寫(Host-based Replication) |

|---|---|---|---|

| 執行層級 | 儲存陣列層(Storage array layer) | 網路層(如 SAN 交換器) | 主機層(作業系統或應用層) |

| 主機參與程度 | 不需要 | 不需要 | 需要 |

| 硬體相容性 | 需相同品牌的儲存設備 | 支援跨品牌 | 與儲存硬體無關 |

| 效能影響 | 最小 | 低 | 較高(會使用主機的 CPU 與 I/O) |

| 成本 | 高 | 中 | 低 |

| 彈性 | 低 | 中 | 高 |

| 典型應用情境 | 關鍵任務系統(例如金融業) | 異質環境(多品牌混合架構) | 雲端備份、跨平台應用 |

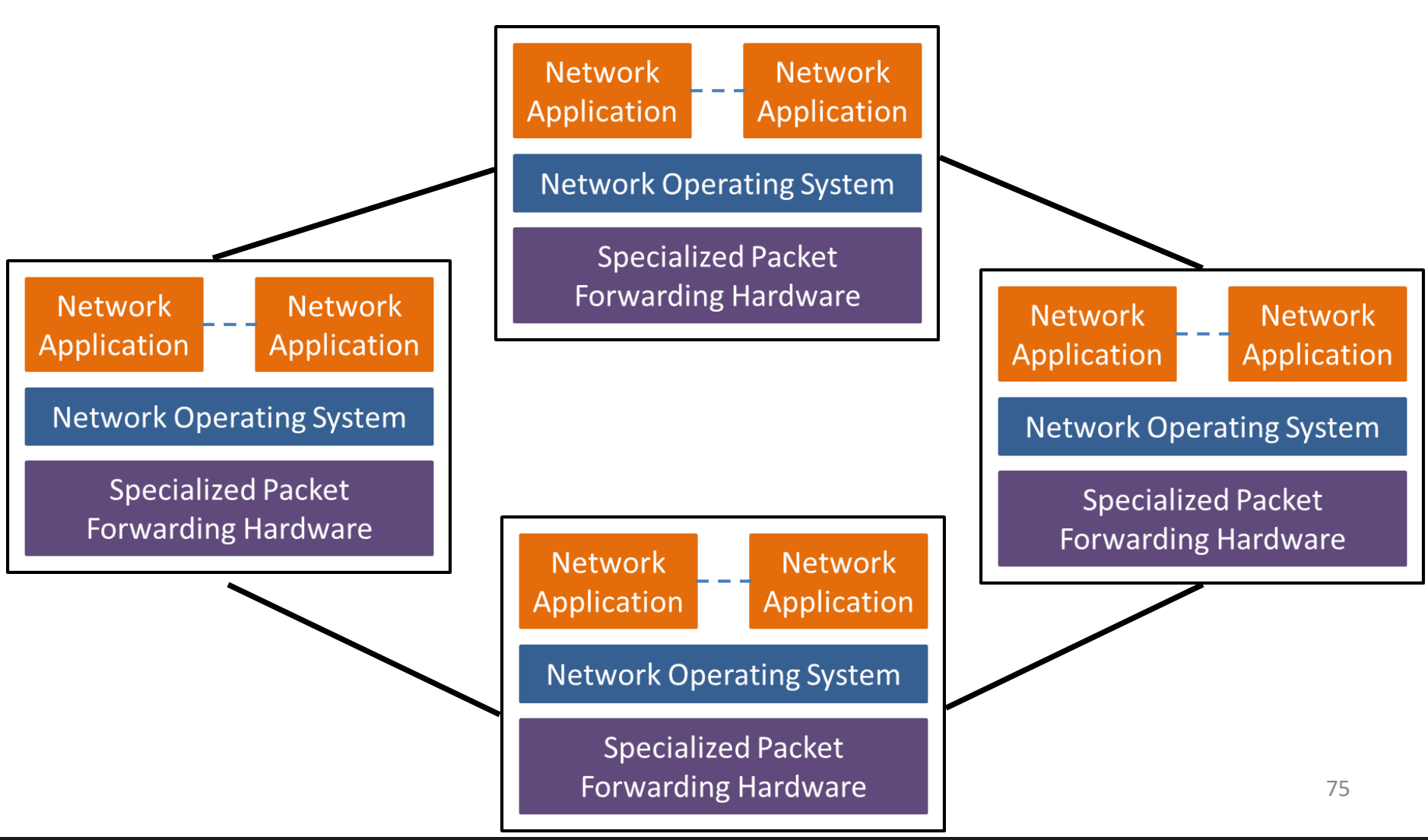

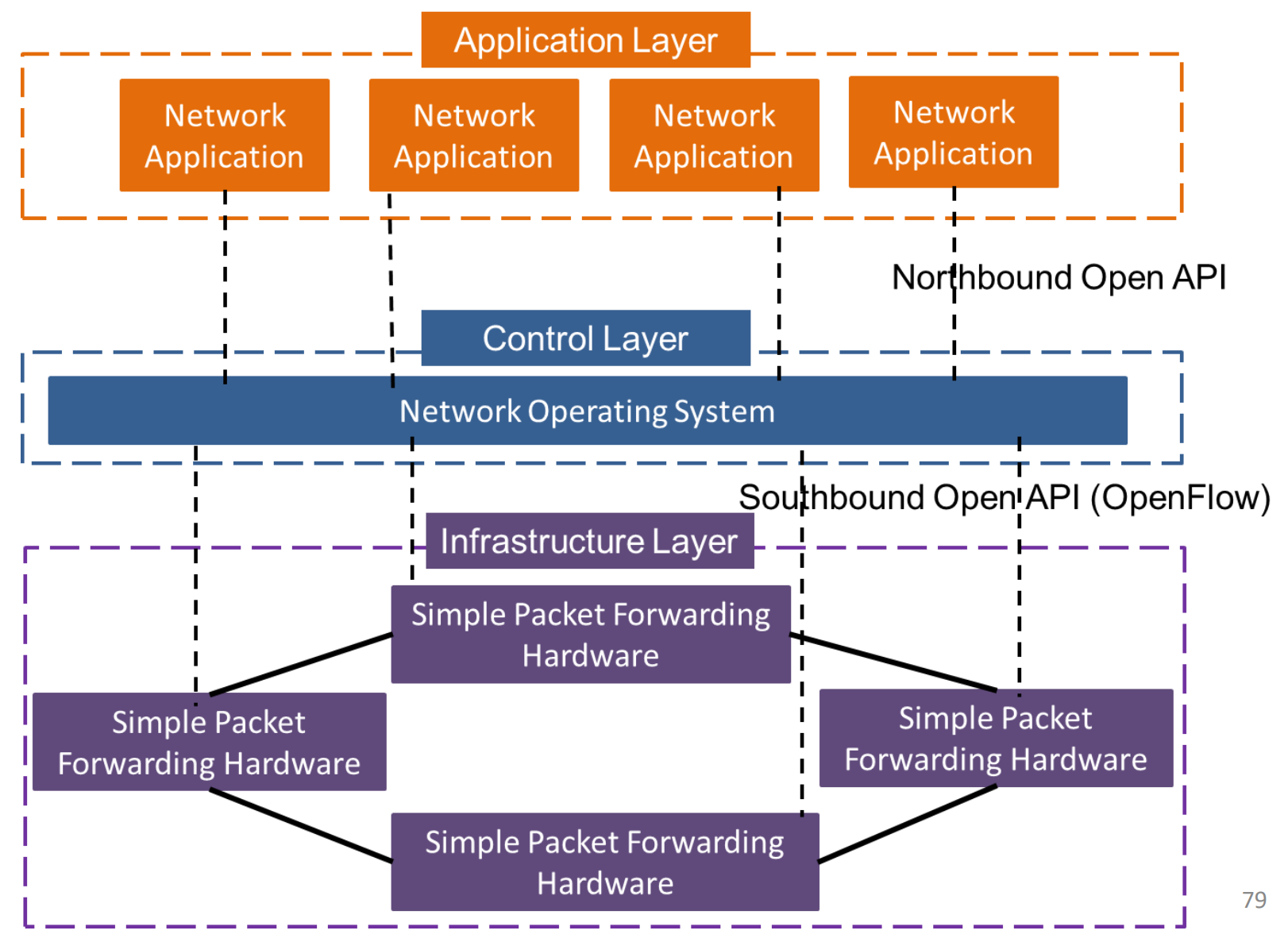

Software Defined Networking

Conventional Network

- Control plane 和 data plane 是耦合的

- 複雜

- 現代網路設備越來越複雜,因為不斷加入新的通訊協定以提升連線速度與可靠性。

- 傳統網路多適用於靜態流量模式(static traffic patterns)

- 各種通訊協定通常是為特定應用程式而設計的

- 由於傳統網路架構複雜,當流量模式變化時,要調整或修改設定以應對動態需求相當困難

- 管理負擔

- 管理來自多個廠商的多台網路設備與介面相當困難,當進行網路升級(upgradation)時,往往需要同時修改多個設備的設定(例如交換器、路由器、防火牆等)。

- 可擴展性受限

- 虛擬化技術的普及,使得需要網路存取的虛擬主機數量大量增加。

- 多租戶應用(multi-tenant applications)在雲端中分散部署於多個虛擬機上,需彼此交換大量流量。

- 大數據應用(Big Data applications)通常會在大量虛擬機上執行分散式演算法,產生龐大的 VM 間資料交換需求。

- 虛擬化技術的普及,使得需要網路存取的虛擬主機數量大量增加。

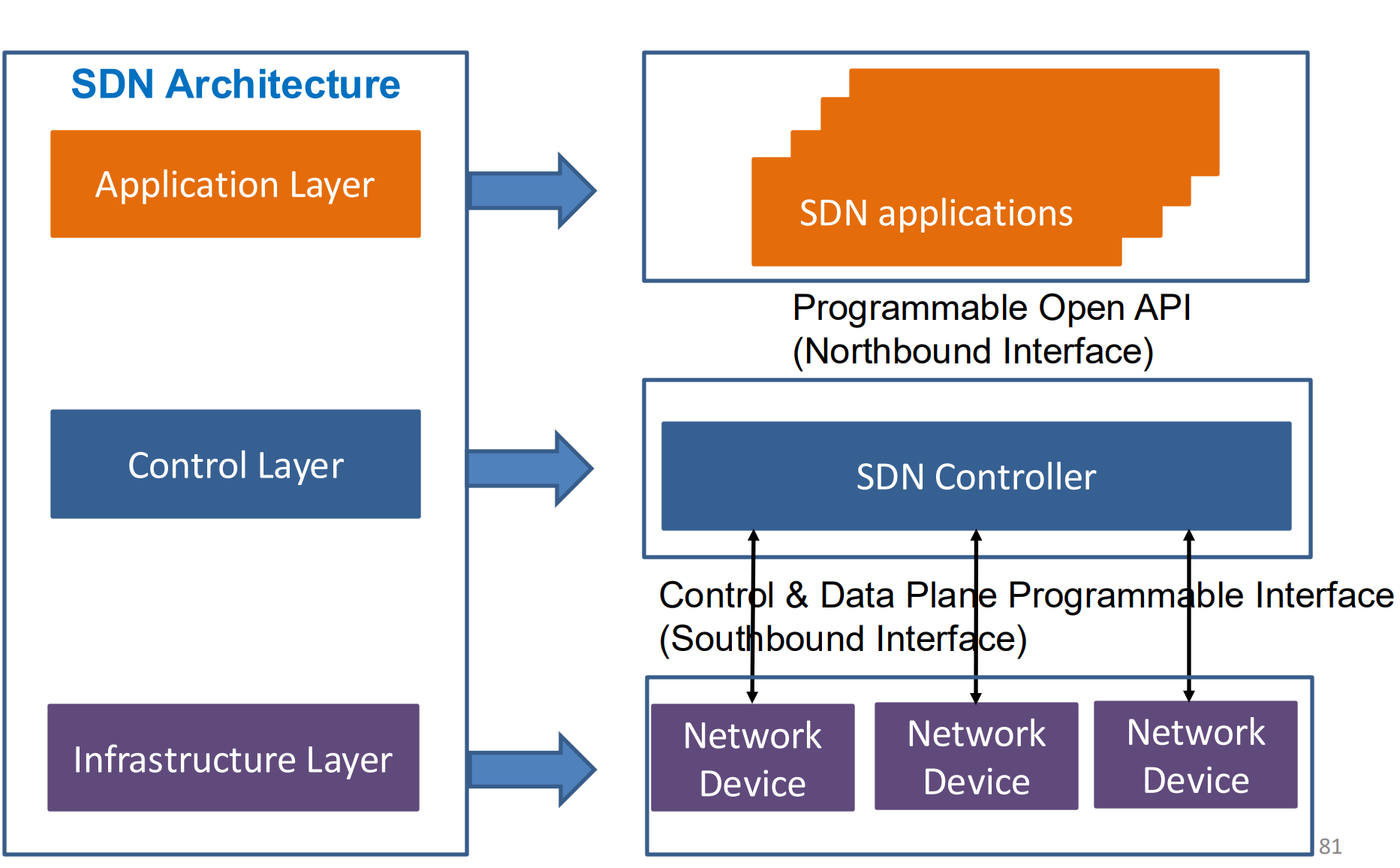

Software Defined Network (SDN)

- 控制平面與資料平面分離

- 網路控制器(Network Controller)採用集中式設計(Centralized Network Controller),統一管理整個網路的行為與策略。

- 具備以下三項特徵:

- 集中化網路控制器(Centralized Network Controller):由單一邏輯控制中心負責整體網路的路由與資源配置決策。

- 可程式化的開放 API(Programmable Open APIs):允許開發者透過程式化方式動態控制網路行為。

- 標準化通訊介面(Standard Communication Interface,例如 OpenFlow):用於控制層與資料層之間的通訊,實現統一管理與協作。

SDN 裡面的 Centralized Network Controller

- 維持整個網路的統一視圖(unified view),使設定、管理與資源配置(configuration, management, provisioning)變得更簡單、更一致。

- 透過可程式化的開放 API(programmable open APIs),可以直接部署 SDN(Software-Defined Networking)應用程式,以動態控制網路行為。

- 因此,網路管理員不再需要等待設備廠商將新功能嵌入專有硬體(proprietary hardware)中,即可自行實現與更新網路功能。

Programmable Open APIs

- SDN 架構(Software-Defined Networking)支援可程式化的開放 API,作為SDN 應用層與控制層之間的介面(稱為 Northbound Interface,北向介面)。

- 這些開放 API 允許開發者實作網路功能,例如:

- 路由(Routing)

- 服務品質(QoS, Quality of Service)管理

- 存取控制(Access Control)

- 藉由這種開放式設計,SDN 能靈活整合新功能,快速響應應用與流量需求的變化

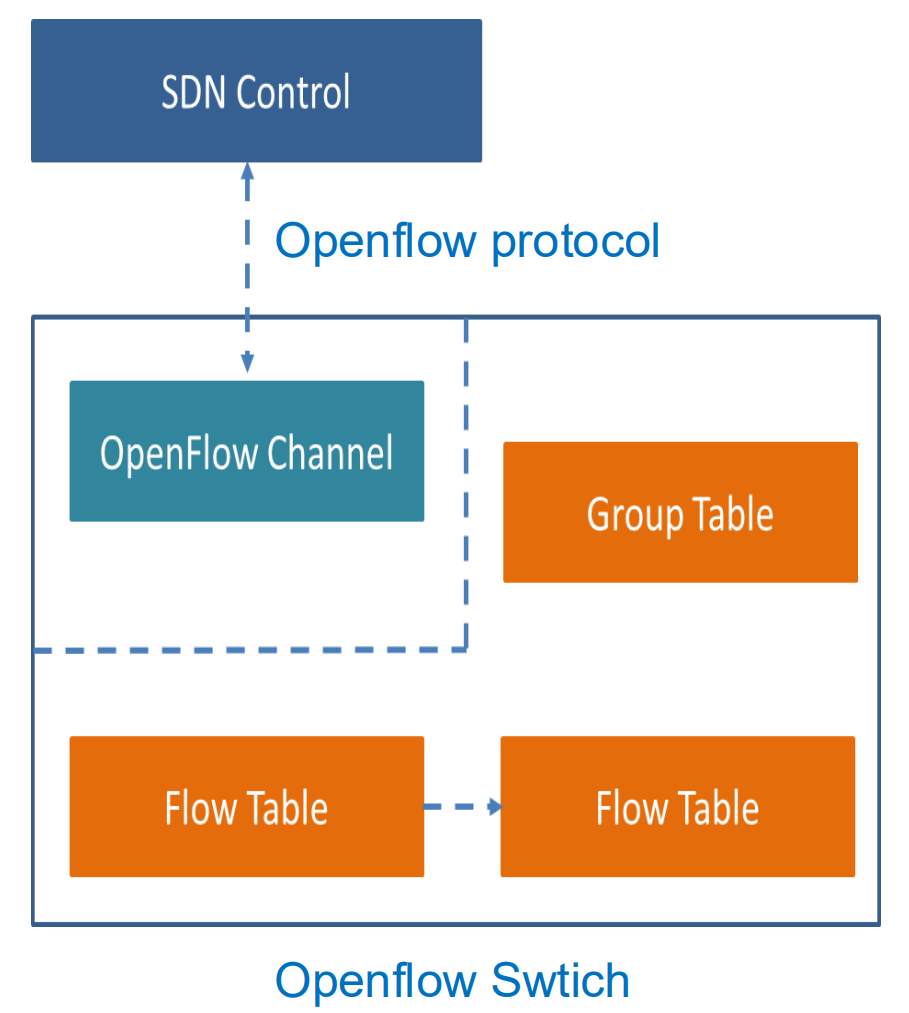

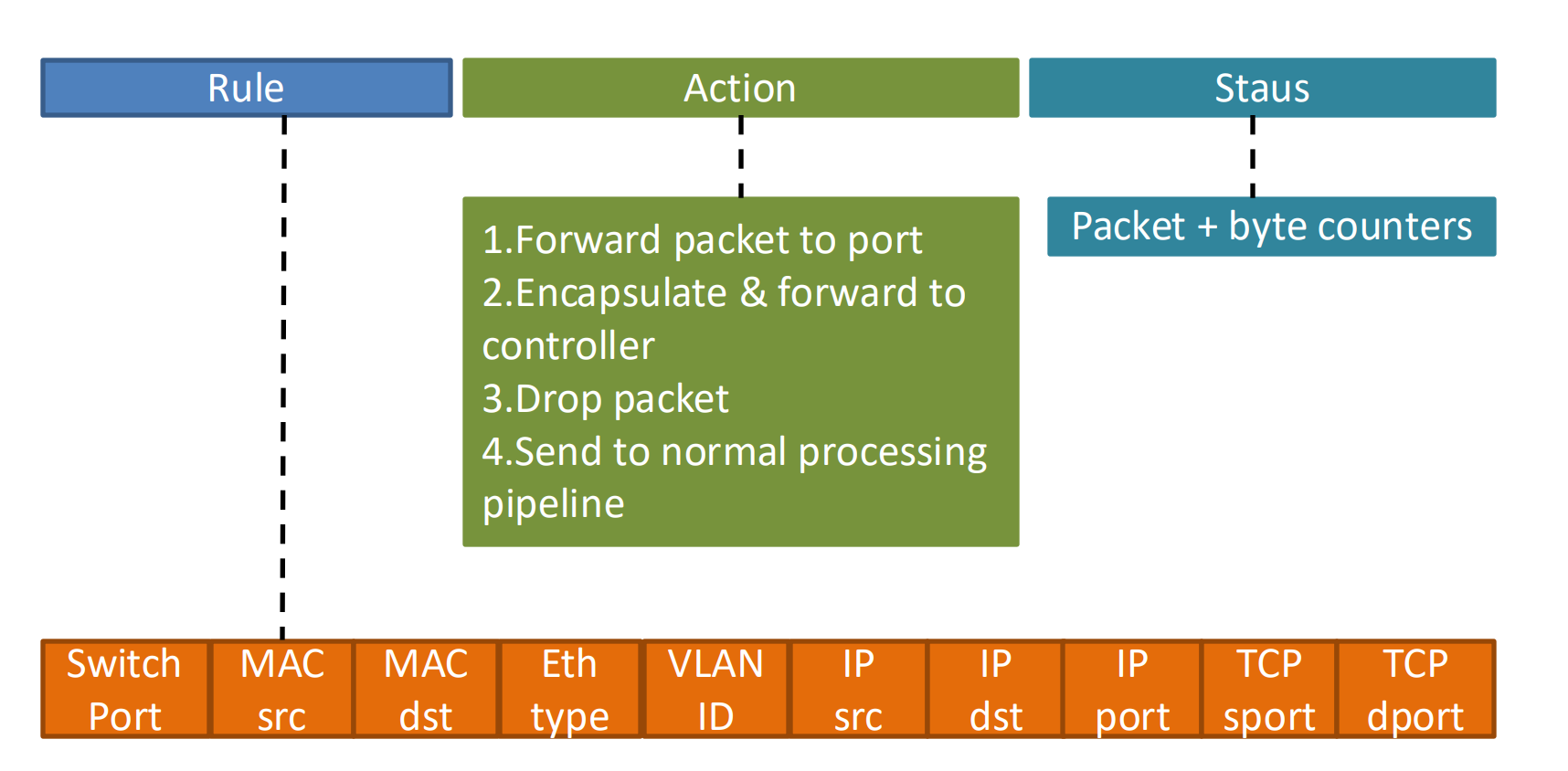

Standard Communication Interface(OpenFlow)

- 在 SDN 架構(Software-Defined Networking)中,控制層(Control Layer)與基礎設施層(Infrastructure Layer)之間透過標準化的南向介面(Southbound Interface)進行通訊。

- OpenFlow 是由 開放網路基金會(ONF, Open Networking Foundation) 所制定的標準協定,也是目前最廣泛採用的 SDN 南向介面協定。

- OpenFlow 採用 「流(flow)」的概念 來識別與管理網路流量:

- 每個「flow」會根據預先定義的比對規則(match rules)進行分類。

- 控制器可根據這些規則,決定如何轉送、阻擋或修改封包,達成動態且可程式化的網路控制。

OpenFlow Switch

- 流表(Flow Table / Group Table)

- 負責進行 封包查詢(packet lookups),根據匹配規則決定如何處理封包。

- 控制封包的轉送(forwarding),並透過 **OpenFlow 通道(OpenFlow channel)與外部的控制器(controller)**進行通訊。

- OpenFlow 通訊協定(OpenFlow Protocol)

- 這是一種在控制器與網路設備之間雙向實作的協定,用於維持控制與資料交換。

- 控制器(Controller) 透過 OpenFlow Switch Protocol 來管理交換器:

- 可以新增(add)、更新(update)或刪除(delete)流表中的項目(flow entries)。

- 以此達到動態控制網路流量、即時改變路由決策與執行網路策略的目的。